出师表中带致远两字的

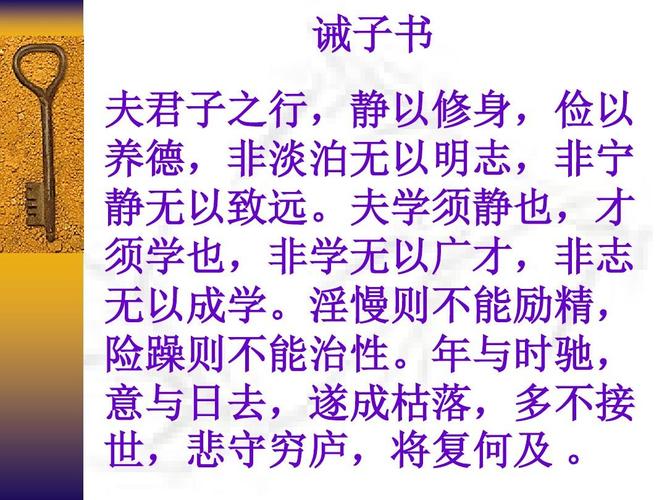

诸葛亮的言论,完整的是:“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远”。 这是当年诸葛先生在隆中悟出的真谛,就向他出师表中的那句:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先生的这般淡薄情怀,足以表明他洞悉人性。

志存高远不一定就要齐家治国平天下,坦荡荡无愧于心才是最重要的。

古人常云:智者寡言。静静地思考才是最有力的行走,正似余秋雨的行者无疆一样,此之谓宁静以致远~

修身养德明志治学是什么意思

要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族。

要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的思想;要端正自己的思想,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识,获得知识的途径在于认知研究万事万物。

通过对万事万物的认识研究,才能获得知识;获得知识后,意念才能真诚;意念真诚后,心思才能端正;心思端正后,才能修养品性;品性修养后,才能管理好家庭家族;家庭家族管理好了,才能治理好国家;治理好国家后天下才能太平。

明志

源于班固“励志忘生,为君不避丧生”;《旧唐书》“励志于文学” ;诸葛亮“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远”。明志,旨在要求志存高远,明确人生目标,勤俭淡泊,吃苦耐劳,自强不息。

博学

源于朱熹“子曰博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之,人一能之,己百之。人能十之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。”博学,旨在要求博采众长,学识渊博,慎于思考,躬身力行,学无止境,终身不辍。

修身

源于《礼记 大学》“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”。“心正,修身”是本,“齐家治国平天下”是末。旨在要求修德养性,遵纪守法,修身为其首,治学为其次,穷则独善其身,达则兼济天下。

力行

源于孔传“行无法度,竭日不足,故曰力行”;“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇”。《论语》“言必信,行必果”。旨在要求行胜于言,知行合一,敢于创新拼搏,锲而不舍,兢兢业业。

静以修身,俭以养德是不是属于节俭

静以修身,俭以养德不是节俭而是人的一种品质和超越常人的境界!只有淡泊、宁静,才能做到志存高远。内心宁静才能戒骄戒躁,内心淡泊才能含英咀华,内心开阔才能登高望远。无论工作还是生活,只有静下心来才能更好的谋划未来、计划将来。

志存高远立德勤学的意思

“志存高远”的意思为追求远大的理想及对事业上的抱负、追求卓越等。也有“直挂云帆济沧海”的意境。如,北洋水师中航速最快的一艘战舰就被命名为“致远”号,特指乘风破浪、势不可挡,奔向远方的意思。

【典故】夫志当存高远,慕先贤,绝情欲,弃凝滞,使庶几之志,揭然有所存,恻然有所感。忍屈伸,去细碎,广咨问,除嫌吝;虽有淹留,何损美趣?何患于不济?(三国·诸葛亮《勉侄书》)

立德,树立德业。

《左传·襄公二十四年》:“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。” 孔颖达 疏:“立德,谓创制垂法,博施济众,圣德立于上代,惠泽被于无穷。” 三国·魏·李康《运命论》:“若夫立德必须贵乎,则 幽、厉之为天子,不如仲尼之为陪臣也。”

清·曾国藩大到治国、治军,小到治家、修身都有很多东西值得人们思考和学习。有人用对联总结曾国藩的一生:“立德立功立言三不朽,为师为将为相一完人。”

勤学,指努力学习。见《东观汉记·桓荣传》:“ 荣 少勤学,讲论不怠,治《欧阳尚书》。